اعداد وحدة الدراسات الاجتماعية

بقلم: هوازن خداج

شارك في إعداد البحث ومراجعته: أحمد الرمح

رغم أشكال التلاقي والاحتكاك والتثاقف التي كانت جزءاً من تاريخ البشر، كان الصراع الوجه الآخر الذي استمر حتى يومنا هذا يأخذ أبعاداً مختلفة في الأحداث الدائرة على مسرح العالم، ليراكم قلق الماضي ويشحنه بالخوف على ضفتي عالم تتنازعه المشكلات والاختلالات وتنشط فيه المعتقدات، والهويات، وتحتلّ الأوهام حيزاً واسعاً في طرح القضايا، مستندة إلى مُتخيَّل جمعي يمدّ جذوره في التاريخ، ويعلّق أصابعه بالمستقبل القريب أو البعيد. فالمسلم يجد انتصار دينه بتوحيد العالم تحت راية الإسلام “أسلمة العالم”، وأبناء الغرب تتصاعد خشيتهم من فقدان مكتسبات الحداثة والحرية التي بناها التنوير الأوروبي “هوية التنوير”، ما يضعنا أمام مفارقة صارخة في سوسيولوجيا المجتمعات، مبنية على فرضيات مختلفة لمستقبل ما..!

يناقش هذا البحث المحاور التالية:

– الغرب والإسلام وأسلمة الغرب

– مجالات الوهم بين المسلمين والغرب

– الهجرات: المسلمون خارج حدود عالمهم

– مسلمو أوروبا واحتمالات الأسلمة

– هل ستصبح أوروبا مسلمة؟

– هل يمكن قراءة المشهد بطريقة أخرى؟

– المخاوف المحتملة بعيداً عن الوهم

مقدمة:

في خرائط الماضي التي رسمتها الدول (الإمبراطوريات) لم يكن التضاد أساساً للبناء، فتعدد الحلول للمشكلات والأزمات التي تعيشها دول أولية كان ممكناً، إذ التشديد على الاختلافات الثقافية العرقية، يقابله الاعتراف بالوحدة الأساسية للعالم بأسره، فالبشرية لم تكن سوى عائلة كبيرة، يتولى الحاكم تنظيمها أو هدايتها، هذه الرؤية انتقلت من قورش الفرس إلى الإسكندر الأكبر ومنه إلى الملوك الهلنستيين والأباطرة الرومان والخلفاء المسلمين والسلالات الهندية الحاكمة، داخل تلك الأمبرطوريات وأنظمتها القائمة على دمج العديد من الثقافات الصغيرة في عدد أقل من الثقافات الكبيرة، لم يكن هناك (هُم ونحن). فمعظم الإمبراطوريات ولدت حضارات هجينة، واستوعبت الكثير من ثقافات الشعوب الخاضعة لها، كانت ثقافة الإمبراطورية الرومانية تكاد تكون يونانية بقدر ما هي رومانية، وثقافة الإمبراطورية العباسية فارسية في جزء منها ويونانية في جزء آخر وعربية في جزء ثالث.([1])

دون أن يعني هذا أن بوتقة الانصهار جعلت عملية الاستيعاب الثقافي سهلة، فنتيجة “التهجين” ظلت غريبة على الغالبية العظمى، وكانت عملية الاستيعاب مؤلمة وصادمة غالباً، فليس من السهل التخلي عن التقاليد المحلية المألوفة، والأثيرة، تماماً لصالح ثقافة مغايرة، ومن الصعب والمُجهد أيضاً فهم وتبني ثقافة جديدة. فقد استغرق الأمر عقوداً، إن لم يكن قروناً، وكانت تترك الأجيال حتى تفقد مع مرور الوقت ثقافتها الأثيرة، ولكنها لا تشعر بالتساوي، فقليلاً ما تكسر عملية التثاقف، والاستيعاب الحواجز بين الوافدين الجدد، والنخب القديمة، ليصبحوا متساوين وتغيب الـ: (هُم ونحن)، فالمسألة كانت تتعلق بانتظامها قسراً أو رغبة في الثقافة الجديدة، وغالباً يتم قولبة وتهجين تلك الثقافة لتناسب الثقافة الأصلية، والعكس كذلك.

وإن كان لكلّ عصر سمته الخاصة التي تميّزه عن غيره من العصور في سجلات التاريخ، فمن بين سمات عديدة يتصف بها هذا العصر ثورة الاتصالات والعولمة، وانعدام الحواجز بين البشر، ودخولهم مدارات “اللّازمان واللّامكان” التي أسست له الثورات العلمية والمعرفية، مُشكّلة انتفاض جزء من العالم على ماضيه، وتحقيق المعاصرة من خلال (الحرية، العلمانية، التنوير، الدنيوية، القوانين).

ونكوص جزء آخر نحو ماضيه لتحقيق الثبات في العصر من خلال (العقيدة، الأمن الروحي، الثوابت الدينية، الخصوصية الثقافية)، وفي كليهما تتفاعل أحداث التاريخ مع الواقع، مُشكِّلة جملة من الهواجس المبنية على حقائق وفرضيات تدمجان معاً وسط التباس أصلي، يتزايد فيه الصراع على الوجود، وتحقيق الذات في الحاضر والمستقبل، ليمثل مجالاً “انفعالياً” للنقاش واختلاف الآراء بشأنه داخل مجالات الاحتكاك وجغرافيتها، وغالباً ما تكون دول الغرب حاضنة لظاهرة الهجرات وما أفرزته هذه الهجرات من آلياتها الخصوصية، عندما أعادت إنتاج ذاتها من خلال الأجيال التي رأت النور على أرض الاستقبال، وما تعرضت له من هزات ثقافية مختلفة، دفعتها لصياغة أنماط مختلفة من التدخلات المادية والرمزية، التي تترواح بين الرفض والقبول، العنف والإبداع، الانتماء واللا انتماء، ليعيشوا تمزقهم وازدواجيتهم، مطالبين بالحق في الانتماء المختلف وفي المواطنة المغايرة، المبنية على خطاب الاختلاف، الذي ينطوي على إشكاليات مختلفة، تدفع الطرف المقابل للتأرجح بين النزوع إلى الاعتراف والميل إلى الحذر والحيطة.([2])

لكن التأرجح بين الاعتراف بالآخر أو عدمه الذي فرضه الصراع الرمزي وتراكمه منذ بدء الهجرات وأثره في الجانبين، أخذ في بداية الألفية الجديدة، والهجمات الإرهابية (الإسلاموية) أبعاداً جديدة داخل المختبر الاجتماعي والسياسي والثقافي، حيث صار يتربّع على قمّتها حساب الأمن في مستوياته المختلفة.. الاقتصادية، والمجتمعية والسياسية! وتتصاعد حدّة الشعور بالخطر مع انتشار فكرة أسلمة الغرب مُشكِّلة تهديداً قيمياً، ووجودياً لكل ما بناه الغرب. وقبل الدخول في مجالات التوضيح واحتمالات أسلمة الغرب يجب تحديد المفاهيم:

– الغرب والإسلام وأسلمة الغرب

– ما هو الغرب؟

شكّل التاريخ أبنية مختلفة لمواقع القوة وحساباتها المحمولة على تعارض المصالح والتمايز التي ترسم حدودها بين الدول، وتقسم العالم إلى أقطاب متعارضة تنتفي معها حقيقة التاريخ الفعلي، وتشكله على فرص اللقاء، والاتصال والمواجهة، وهو ما أخذ تعبيره المختلط في مفهوم (الغرب والشرق) وسيادة التعارض بينهما برفض أحدهما أو كليهما الاعتراف بالآخر، أو بالجوانب المشتركة من تاريخهما كما لو أن كل فترة من فترات التاريخ الجدلي لعلاقة الشرق بالغرب تفرز نمطها الصراعي، وأن لحظات التهدئة والتفاهم والهدنة تبدو نادرة أو عابرة. ([3])

ساد في أدبيات القرون الماضية مصطلح (غرب وشرق) وأخذ بعده كمفهوم جيوسياسي واستراتيجي لم يكن متناسباً مع خطوط الجغرافيا، والحدود الدولية أو المشتركات التي تتكون منها سمات الشعوب اللغوية والفكرية والثقافية. ففي فترة الاستعمار الأوروبي كانت أجزاء من المنطقة العربية هي بالنسبة إلى الأوروبيين “شرق أدنى” وأجزاء أخرى “شرق أوسط” بما فيه إيران وأفغانستان، ثم “الشرق الأقصى” وهو مجموعة الدول الممتدّة من الصين إلى اليابان. هذا التقسيم شكلته المصالح ليمثل خطوطاً تحيط بالمركز الذي كان لقرون طويلة هو أوروبا.

ومع متغيرات العالم وتغير نقطة المركز، وانتقالها إلى أمريكا بدل أوروبا، تحوَّلَ مصطلح الشرق والغرب إلى تمييز بين الشعوب على أسس سياسية وعقائدية وثقافية، وليشمل الشرق البلدان الإسلامية، بغض النظر عن موقعها في الشرق، والدول القليلة ذات الأغلبية المسلمة والواقعة في الغرب بقيت خارج التصنيف. وكذلك يصعب رسم حدود فاصلة في المناطق المتنوعة ثقافياً مثل البوسنة والهرسك.([4])

أما الغرب الذي يشمل أوستراليا الموجودة في أسفل الكرة الأرضية، وأوروبا والأمريكيتين، فإن توصيفه الحالي يتجه نحو الدول التي تعتمد نظام الاقتصاد الحرّ والأنظمة السياسية الديمقراطية التي تتبع المنهج العلماني في الحكم. ورغم أنه متعدد ككل كيان تعبره منابع مختلفة، وتداخلات متنوعة في الزمان والمكان، لكن تمايزه الحداثي بقي مستمراً في أذهان الآخر “الشرق المسلم” على أنه غرب “مسيحي” أو غرب علماني “لا ديني”، ليكون الطابع الديني لهذه الشعوب هو أصل التفاوت والتباعد التاريخي، بغض النظر عن كون الغرب لم يكن يوماً كياناً واحداً وموحداً، بل تحولات مختلفة: الغرب الإغريقي- اللاتيني، الغرب المسيحي- الإقطاعي، الغرب الدول – الأمم والإمبراطوريات البحرية، والغرب الأطلسي والتقني الاقتصادي. وكذلك هو الغرب الذي تشكل في الوعي الشرقي كمتفوق، وفاعل تعمل زوابعه على تدجين من هم أقل منه قوة.([5])

تشكّل مفهوما الشرق والغرب في إطار مواجهات الماضي، وتوتر العلاقة بينهما، ولا يزال المصطلحان حتى يومنا يُستخدمان بشكل مشوّش وُيستهلكان بلا حدود، لينتجا صوراً نمطية ملتبسة عن الذات والآخر. فالعالم حسب ما يراه “صامويل هنتغتون” مقسم إلى عالمين: عالم غربي واحد، وكثرة غير غربية، فالتمييز الرئيس هو بين الغرب باعتباره الحضارة السائدة حتى اليوم، وكل الآخرين الذين لا يوجد بينهم سوى القليل المشترك إن وجد.([6])

فكرة “هنتغتون” التي أُدرجت في مجالات الصراع المحمولة على أشكال الاختلافات الثقافية واللغوية والعرقية والطبقية والقومية وغيرها، أسست للعديد من المفارقات أهمها:

أولاً: التأسيس لنمط جديد من الصراع يتم فيه تجاهل أن التنوع الهائل للوقائع والتحولات التي مرت عبر التاريخ، والتنوع الناتج عن أنماط السلوك، هما العنصران الرئيسان لما نسميه ثقافات، وأن هذه الثقافات لا تتوقف عن التغير والتطور، فالغرب لم يكن لديه فكرة واحدة عن الإسلام، إذ وُجد على كلا الجانبين من يرون في الآخر نظيراً لهم ويكنون الاحترام له.

وشهدت صورة الإسلام في أوروربا العديد من التحولات، فالمواجهة بين الغرب والشرق لم تكن عبر تاريخها “صدام حضارات”، إنما كانت مواجهة معقدة ومركبة أفرزت صوراً عديدة للإسلام والمسلمين تختلف عمَّا في أذهان أبناء الغرب، لتصل مؤخراً نحو اعتبار أي مسلم هو مشروع “جهادي- قاتل”.

وشكلت في أذهان أبناء الشرق متخيلاً لأنماط ثابتة يرفضها المتدينون لعدم مناسبتها لدينهم، ويتمنون تغييرها تكليفاً لنصرة الدين. ويخشاها القابعون في شرقهم المهزوم بالمعنى الحضاري، مُتحسّرين على ماضٍ حضاري. ويحلم بها الساعون إلى تحقيق أحلام الثروة أو نيل العلم والمعرفة.

ثانياً: تقسيم العالم إلى شطرين شطر ينسب للدين، وشطر ينتسب للدول كبناء حديث! وتجاهلهم أن الاختلاف الديني لم يكن أساساً فعلياً للصراع، ولم تتشكل فيما مضى قاعدة للاختلاف بين نظامين غريمين استناداً إلى الانتماء الديني. ناهيك باعتبار الاختلاف بالمعتقد، والدين حق من حقوق الإنسان.

ولكن هذه المفارقات لا تنفي اختلاف أوجه الصراع بين الماضي والحاضر، بالنسبة لكلا الجانبين (الغرب والإسلام) التي أنتجتها جملة من التصورات، فمسألة تقسيم العالم (دين مقابل دول) تضعنا أمام إشكالية منطلقها الإسلام، وليس الغرب فقط، فهناك جزء كبير من المسلمين لا يُقرّ بالانتماء للدول الجديدة ويعتبرون أنفسهم إلى الآن جزءاً من (الأمة الإسلامية) ومن بلاد المسلمين.

لكن تطور التاريخ دفعهم للعيش خارج (دار الإسلام) فصاروا أقليات بالنسبة لبلدانهم كمسلمي الهند أو الجزء الأوروبي من تركيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وكرواتيا وصربيا؛ الذين لا يَعدُّون أنفسهم أقليات إنما هي بلدانهم. وبلاد الجمهوريات الإسلامية في آسيا: أوزباكستان وطاجكستان وكازخستان وأذربيجان، وغيرها، التي تعتبر ضمّها إلى السوفييت ضمّاً قسرياً، وهناك القوميات المختلفة كالتتار والقوقاز والشيشان الذين لا يشعرون بالانتماء إلى روسيا لجهة العرق واللغة والوطن والتاريخ والدين.([7])

فقد شكل التفاعل بين الأفكار والتصورات والتخيلات المبنية على التاريخ، أساساً من التفاوت القائم في عالم اليوم، وجعل من احتمالات المواجهة بين دول الغرب مع الإسلام كدين، أو مواجهة “المتدينين” والراغبين في أسلمة الغرب مع دول لها ثوابتها القانونية والفكرية، قائماً بل ويزداد ترسخاً في الأذهان.

فما هو الإسلام؟ وما معنى أسلمة الغرب؟

الإسلام عقيدة: في الأدبيات الفكرية التي تتناول الأديان بعمومها لا يتم التوجه نحو تحديد المعنى للدين، أو تصنيفه ديانة توحيدية سماوية أو ديانة موحى بها أو غيرها، بل نحو تحديده عقيدة لمجموعة من البشر لها خصوصيتها الثقافية ويتم تناولها وفق رؤية تطورية. فاستبدال الدين بالمعتقد كان نتيجة لتعدد الممارسات الدينية وكثرتها، وتعدد الاعتقادات الروحية واختلافها، وصعوبة بيان تنوع الأداء الديني الواحد في المبدأ أو العقيدة، بتنوع المجتمعات التي تعتنقه، جزئياً أو كلياً، بالإضافة إلى وجود الدين موضوعاً لكل أشكال المعرفة الإنسانية العلمية منها والعامية.

الأمر الذي جعل كل مبدأ أو اعتقاد ديني يفسر بالوقائع الاجتماعية، لا خارجها، ولا فوقها. بمعنى أن معتقدات البشر تخضع لمنطق السببية الاجتماعية في مرجعها الاجتماعي فتعرف به لا بسواه، وتأخذ أبعادها الفعلية عبر تحديد اتجاهات الوظيفة الدينية في الثقافة، فالدين يشكل الأساس في الوعي الجماعي بالعقائد والقيم الأخلاقية في المجتمع، التي عبّر عنها إميل دوركايم (إن العقائد الكلية والعواطف المشكلة للمواطنين من نفس المجتمع تشكل نظاماً مقدّراً له حياته الخاصة، ربما يسميه بعضهم وعياً اجتماعياً أو مشتركاً) وهذا له تأثير قوي جداً في الناس في مجتمعات ما قبل الصناعة التي تتميز بالتضامن الآلي.([8])

ورغم تعرض نظرية دوركايم لانتقادات مختلفة حول التصنيف وشمولية أفكاره، وأنها لم تفسح في المجال للقدرة الابتكارية للإنسان، أو معالجة الاختلافات في الثقافات الفرعية بين الجماعات، لكنها بقيت تلقى رواجاً عاماً لتحديد الترابط الثقافي والديني، وفي حالة الإسلام وتحديده عقيدة لمجموعة من البشر لها خصوصيتها الثقافية، يمكن طرح مسألتين خضعتا لتطورات عدة:

الأولى: إن مجموعة البشر المنتمين إلى العقيدة الاسلامية لا يشكلون كلاً واحداً، أو أُنموذجاً أُحادياً في بلدانهم، ولا في وجودهم كأقلية داخل دول الغرب؟ فالإسلام بمختلف تنوّعاته العرقيّة والأمميّة له امتداد ثقافي، وتعدد كبير في الهوية، وعاش فترات طويلة ممتدة لعدة قرون من التأثير والتقارب الثقافي، والحضاري بين الإسلام والغرب.([9])

والثانية: إن مسألة الخصوصية يتميز بها أصحاب العقائد كافة، فلكل “دين” خصوصيته وثقافته التي تميز أبناءه عن الآخرين من أتباع الديانات الأخرى، سواء كانت وضعية أم سماوية. إلا أن الحديث عن خصوصية الإسلام ووضعه كاستثناء، تتجه نحو تمييزه عن بقية الأديان وإكسابه صفة التعالي عليها أو التنافر معها! بدل اعتبارها أمراً كائناً وطبيعياً ضمن مجموعة البشر فيحتمل أن يكون جيداً ويحتمل أن يكون سيئاً.

فالمُسلَّمة التي تقول بخصوصية الإسلام، غالباً ما يرفع شأنها المسلمون أنفسهم وباعتبارها أمراً جيداً، بل متفوقاً على أبناء الديانات الأخرى في حفاظهم على مجتمعاتهم، وكأنها ما زالت مجتمعات الدعوة! على عكس ما يراه الآخرون.. أنها تعبير عن الانغلاق الفكري، وانعدام القدرة على مسايرة العصر! لتأخذ خصوصية الدين الإسلامي منحى قطعياً في النظر إليها باعتبارها جيدة أو سيئة. وفي كلا المسألتين لانجد جواباً حول سؤال ما هو الإسلام أو من يمثله؟!

أسلمة الغرب

انطلاقاً من التوصيفين الغرب والإسلام واعتمادهما على معايير تنفي إمكانية (الاختلاف والتعايش) وسط نظريات مقولبة، فإن طرح مسألة أسلمة الغرب كمسألة حديثة، تقودها النظرة الملتبسة إلى دور كل منهما عبر التاريخ، وبروز الحضارات لا بوصفها فعلاً إنسانياً عاماً أنتجه الاحتكاك الذي لم ينقطع يوماً بين الشعوب، وإنها إنجاز للجميع؛ بل لأنها شأن حصري وتعبير عن القوة والهيمنة، فالحضارة والازدهار لجهة ما يقابلها الفشل والانحطاط للجهة المقابلة.

القراءة السطحية البسيطة للتاريخ وللمتغيرات التي طالت كلاً منهما، جعلت الواقع بالنسبة للطرف الأضعف خاضعاً لِفائض من التخيلات حول مكامن القوة في الماضي، وعظمته المبنية على تماسك الجماعة من خلال الدين ووقوفها في وجه المختلف والمغاير، دافعة غالبية المسلمين رغم تنوعهم واختلاف واقعهم في العالم، لاستعادة الحنين إلى النهضة عبر تحقيق حلم (الأمة الإسلامية).

وعدم إعمال التفكير والدراسة للعوامل المولِّدة للتفاوت الحالي كافة – كما فعل “الغرب” في إطار الاستشراق- ولَّدت العداء لدوافع التطور الحالي، وصار الماضي المزدهر مشتقاً من أتباع التفويض الإلهي لنشر الدين، سلمياً إن أمكن وبالسيف إذا لزم الأمر. فالازدهار يعادل القدرة على الحروب والجهاد ضد المشركين والكفار؛ التي لا تكتفي بتقسيم العالم إلى قسمين مثلما فعل بعض الباحثين الغربيين، بل تشطره إلى قسمين (دار الإسلام – دار الحرب) الأولى هي ما حكمته الإمبراطورية الإسلامية والثانية هي كل ما عداه.

هذه الفكرة عززها ظهور الإسلام السياسي بشقّه الحركي “الجهادي” وتركيزه على الهوية الدينية العابرة للقارات، وجعل الثقافة الإسلامية كشأن “خاص ومميز” هي أساس الانتماء للإسلام، وإعادة إنتاجها وفق رؤية إنتصارية مشتركة في كلا الدينين المسيحية والإسلام، فكل منهما مقتنع بأن دينه هو الدين النهائي المكتمل والصحيح وأن قضيته سوف تنتصر لا محالة، فقد عرف المسلمون والمسيحيون أن من لا يوافقهم الإيمان سوف يحرق في نار جهنم الأبدية، وآمن كل منهما بأنهما مكلفان بنشر كلمة الله في جميع الأمم، وجعل الكفار يؤمنون، لخلق عالم “مسكوني” على طريقتهم.([10])

لكن ما عاشته المسيحية منذ عصر التنوير كف يدها عن مهمة نشر الدين بالسيف أولاً، ثم أخضعها لجملة معالجات احتفظت بالجانب الروحاني البعيد عما تشكل في التاريخ وعبره. وبقي الإسلام يحمل، ويحلم بالانتصار على بقية الأديان، فالرؤية الانتصارية الإسلامية تُغذيها جملة أفكار أهمها أن الإسلام – الرسالة الأخيرة – يفترض أو يجب أن يكون دين البشرية جمعاء، وهذه ليست رغبة بالنسبة لبعض منهم بل تكليفاً.

إن ما شهده العالم الإسلامي من تحولات عميقة منذ القرن التاسع عشر، عكست مختلف مظاهر التاريخ، وحملت العديد من المحاولات لفهم ومواجهة التغيرات الموضوعية التي أفرزها التاريخ العالمي، لكن الدلالات المستخدمة كانت تنطلق دائماً من الذات والآخر، فمسألة التركيز على الهوية والخصوصية الثقافية هو تركيز على “المغايرة والاختلاف” في المناطق البعيدة عن الجغرافية الإسلامية، ما جعلها تشكل تحدّياً لدول الغرب وخصوصاً أوروبا بعد التوافد الكبير من المهاجرين المسلمين إليها، وازدياد تمسكهم بالهوية الدينية مقابل الهوية العلمانية، التي وضعت دول الغرب أمام مخاطر محتملة! تصاعدت فيها خشية الغرب من الأسلمة كفكرة مسنودة إلى التاريخ ومنغمسة في المُتخيل الجمعي الإسلامي كواقع يستند إلى وضعٍ راهن.

مجالات الوهم بين المسلمين والغرب “أوروبا”

رغم أشكال التلاقي والاحتكاك والتثاقف بين المسلمين وأوروبا إلا أن محطات تاريخية كبيرة شكلت جزءاً من الأحداث الدائرة اليوم على مسرح العالم، لتراكُمِ قلقٍ ماضٍ، يتم شحنه على ضفتي العالم. فالمظاهر المتنوعة من الحيرة والضيق التي يشهدها الفكر الإسلامي على صعيد تعريف ذاته وتحديد غيره، جعلت الالتفات نحو أحداث أتت في سياق التاريخ أكثر زخماً؛ خصوصاً تلك التي شكلت انكساراً عميقاً بالنسبة له كـ (سقوط الأندلس)، أو المقولات التي تحتفظ بها أذهان المسلمين، ويعدُّونها تكليفاً دينياً كـ (فتح روما)، بأنهم لم يقدموا المطلوب منهم، فقد ترسخ في أذهان المسلمين، أن الرسول قد بشّر بفتح أكبر مدينتين في التاريخ القديم وأهمهما (القسطنطينية، ورومية) الأولى عاصمة الدولة البيزنطية، والثانية عاصمة أوروبا الغربية والكاثوليكية العالمية.([11])

لتحقيق نصرة الدين، مهما كان سندها (ضعيفاً أم صحيحاً)، وتنوعت طبيعتها، أو اندرجت في سياق صراع على المصالح والرموز، فالمُتخيل يستمد مقوماته من رصيد رمزي حافل بالأحكام المسبقة، والصور النمطية وصور المظلومية أو صور استعادة الحضارة أو تحقيق وعد ديني (بشارة) ويمكن تحريكه في فترات الأزمات الكبيرة. وأبرزها: ([12])

عقدة الأندلس: الفتوحات العديدة التي قام بها المسلمون في إطار محيطهم الجغرافي، عقب الدعوة وترسيخها، لم تشكل عالم المسلمين الأول فقط، بل العالم الثابت للإسلام فهي مازالت حكماً تحت تصنيف الدول الإسلامية.

أما الجزء المتغير في امتدادهم (الأندلس) التي أقاموا فيها حوالي ثمانية قرون (720- 1492)، شكلت خسارتها أزمة عميقة بالنسبة للمسلمين، وذلك لما عرفت به شرقاً وغرباً من ثراء وتطور جعلها جسراً بين الفلسفة اليونانية وأوروبا، وبين خط النهضة الإسلامية، أو العصر الذهبي للعلم والازدهار والنهوض الفكري/الثقافي الذي مهد السبيل أمام عصر النهضة الأوروبي ولنشوء العلم الحديث، وكذلك للتسامح والتعايش بين أتباع الديانات الثلاث.

شكلت خسارة “الأندلس” عقدة متمفصلة بالتاريخ، فهي تقترن بوجدانهم كحدث “ضدِّي” يصعّده اشتغال الذاكرة على الإيقاع التكراري ليشكل سقوطها مؤشراً لبدء الفشل الذي مُنيت به الإمبراطورية الإسلامية.([13]) ودليلاً على عدم قدرة المسلمين مدَّ إسلامهم الذي يستند إلى أحاديث النبي مثل (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) وعلى الصورة المثالية التي أسبغ بها المسلمون على فتوحاتهم.

وما تزال “الأندلس” حدثاً تاريخياً يثير مشاعر متضاربة لدى الشعوب والجماعات، فهو بالنسبة للأوروبيين استرداد، وبالنسبة للمسلمين سقوط مع ما يتضمنه هذا المصطلح من تأكيد على إسلامية الأندلس التي تم استئصالها، بعد ثمانية قرون كانت فيها جزء من العالم الإسلامي وأبرز حواضره، ولم يبقَ للدين أو الثقافة الإسلامية أي أثر، فمن بقي متخفياً من المسلمين نالت منه محاكم التفتيش التي كانت معنية بالهرطقة بين المسيحيين.([14])

ولكن بعد قرون من الحرب المقدّسة وحملات التطهير والطرد أصبح للإسلام مرة أخرى وجود في المجتمع الإسباني، ففي عام 1992 اعترفت الدولة رسمياً بالإسلام أثناء الذكرى الـ 500 لاسترداد (سقوط) غرناطة.

فتح روما: الحدث الثاني المُلتبس الذي ينغمس في وجدان المسلمين يستمدّ مقوّماته من رصيد رمزي حافل بالاسنادات المنسوبة للرسول، وهو بشرى بفتح المسلمين لرومية أو روما عاصمة الكاثوليكية القديمة، التي اكتسبت مكانة خاصة في طموحات الإسلاميين التبشيرية. وكان لهم محاولات عديدة لتوحيد العالم، كما حدث في عهد الخليفة سليمان القانوني، ومحاولة غزو “النمسا”، وفتحها وجعلها ولاية عثمانية سنة 1683م.([15])

ضمن استعادة مرويات التاريخ وربط التفوق الحضاري بالديني، تنتصب الفتوحات كأثر للقوة التي تخص تماسك الجماعة الدينية لتحقيق قوة الدين، حتى لو انتفى إثباتها بوجود نص قرآني يَعِدُ بفتح العاصمة الإيطالية روما، إلّا أن جماعات الإسلام السياسي تعمل بالسبل كافة على إضفاء لمسة دينية ليضخّوا المزيد من الدعم نصرةً للدين وأن الأمة ستعود إلى عهد قوتها في إيصال الدعوة لجميع العالم تحقيقاً لمعارك البشارات الموهومة.

الحروب الصليبية: وثّق المؤرخون المسلمون الأوائل أحداث الحروب الصليبة وأشاروا إلى غياب الدافع الديني وراء الحملة الصليبة، إذ عدُّوا قدوم الغزاة بحثاً عن مكاسب دنيوية، وأجمعوا على أن نجاح الفرنجة كان بسبب فشل الأمراء في تشكيل جبهة قتال واحدة، حتى بعد دخولهم لم يكن هناك سعي جاد للتوحد. إلا أنَّ أحداث التاريخ لا يمكن طيّها، بالنسبة للخاسرين والمنتصرين معاً مع اختلاف الأثر، فإن كانت أوروبا هي من بادرت بفتح ملفاتها ضمن المراجعات الكبيرة للتاريخ السابق وأخطائه التي قامت بها الدول الأوروبية، لكن استعادتها من الجانب الإسلامي بقيت تحتفظ بالحدث كمظلومية إسلامية كامنة في ملفات التاريخ، وتنحو باتجاه إعطاء هذه الحروب بعداً دينياً صراعياً أثناء مراجعة التاريخ.

لتكون نهاية 1095 حيث أقام البابا أوربان مجمعاً للسلام دعا فيه للحرب الصليبية، نقطة تحول في التاريخ كونها رسّخت في الأذهان صوراً متضادة، إذ قامت التعبئة التي جرت في وقتها على أساس (التحدي والتنافس) ليس فقط بين إمبراطوريتين، بل بين دينين يمتلكان مشتركاً- فإله المسيح هو نفس إله إبراهيم الذي يُعبد بالإسلام- ولكنه لا يمثل متحداً واحداً يجمعهما، فالتحدي الديني الصرف أخذ أساسه من ادعاء كلا الدينين بالصوابية المطلقة، وتلقي كلمة الرب النهائية والصحيحة. والتنافس أوجده الشعور بأن الخطر الإسلامي لم يكن فقط في الاستيلاء على أرض مسيحية إنما في تحويل الناس إلى الإسلام. ([16])

ورغم أن الاتصال بين التجار المسلمين والمسيحيين كان قائماً على الاحترام المتبادل، وأفرز صوراً مضادة للصورة التي أُريد ترسيخها، ولكن الروح التي سادت في مزج الغزو العسكري مع الحماسة الدينية طبعت المواقف الأوروبية وقتئذ، فباستخدام الدين لترسيخ الهوية والولاء، سعت البابوية لإيجاد أوروبا موحدة، يمكن أن تملك سلطة روحية عليها، يثبتها وجود العدو المسلم.

هذه الفكرة التي تبدلت في الغرب مع الخروج من العصور الوسطى، بقيت آثارها الدموية بقتل سبعين ألف مسلم في أذهان المسلمين. وإلى يومنا يُسلّط الضوء فيها على الدماء، وتوجيه تلك الأحداث إلى ما تمثله الحرب المقدسة والإيديولوجيا التي ألهمتها من إنكار تام لأخلاق السلام التي قامت عليها المسيحية، وأن نجاحها كان يُمثل أول مشروع إمبراطوري للمسيحية الغربية التي بدأت بعد عقود تستعيد طريقها إلى المشهد السياسي الدولي.([17])

المسلمون خارج حدود عالمهم

لم تكن الهجرات التي قامت عبر التاريخ لأسباب مختلفة عملاً فردياً وبسيطاً، يقرر فيه الفرد أو العائلة مغادرة عالمه (أرض المنشأ) إلى مكان مختلف بحثاً عن فرص حياة أفضل، ليذوب بسرعة، ويندمج في الدولة الجديدة. فتعديل الخطط لا ينبئ بالسلوك الفعلي للمهاجر أو دورها في حياة المهاجر وموته. وكذلك لا يمكن أن تخطط أي حكومة لبناء مجتمع متنوع ومختلف عرقياً وثقافياً من خلال الهجرات. فالهجرات والاستيطان عملية طويلة الأمد، ولها تأثيرها في المجتمع المضيف إذ ينجم عن حالة الهجرات الجماعية كمّاً من المتغيرات التي تؤثر في المجتمع ككل، سواء المرسِلة للمهاجرين أم المستقبلة مجموعاتهم، وغالباً ما تكون أسبابها سياسات توظيف الأيدي العاملة، وكثيراً ما تؤدي إلى تشكيل أقليات عرقية أو دينية وما يتبعها من آثار بعيدة المدى على العلاقات الاجتماعية العامة والهوية والعلاقات الدولية.

وفي العموم يُلخص مفهوم الهجرات الدولية مجموعة من التفاعلات المعقدة، فالغالبية العظمى من سكان العالم ليسوا مهاجرين نحو (97 في المائة عام 2000) حسب إدارة الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة عام 2005 UNDESA ومع ذلك، فإن طرق عيش المجتمعات كافة قد تغير بسبب الهجرة، ووقع التغير الأكبر على حياة المهاجرين.([18])

عمدت الكثير من الأبحاث إلى دراسة محددات وعمليات وأنماط الهجرة وطرق دمج المهاجرين في مجتمعات الدول المستقبلة، وقامت الكثير من النظريات في تحليل التغيرات المرافقة للهجرات بهدف فهم تعقيداتها مثل: نظريات العولمة، والنظريات الاقتصادية للهجرة، وغيرها. وعملت النظريات كافة على بيان أسباب الهجرات عموماً ونتائجها المتراكمة، ومنها:

المهاجرون الأوائل: هجرة اليد العاملة الرخيصة إلى الدول المنتجة وتعدُّ أوسع أشكال الهجرات وأكثرها تأصّلاً عبر التاريخ. وكانت خلال الازدهار الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي في ستينيات القرن الماضي وتشمل بداية الهجرات المتنوعة (الجنسية، العرق، الثقافة..) وقد استقر أغلبها في العواصم والمناطق الصناعية الكبيرة. وشكلت هذه الهجرات أجيالاً متعاقبةً، اندمجت في المجتمعات وانخرطت في النظام المؤسّسي المجتمعي عموماً.([19])

وكان بين المهاجرين الأوائل الكثير من مسلمي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، فهذه المنطقة الممتدة من شواطئ المغرب على المحيط الأطلسي إلى حدود باكستان الغربية، وتشمل دولاً عربية وغير عربية مثل تركيا وإيران، تمتلك جميعها خصائص تاريخية وجغرافية ودينية وحضارية مشتركة توحدها. ووثقت حالات الهجرة جيداً وخاصة الأعداد الكبيرة التي جاءت من تلك المناطق إلى ألمانيا وهولندا وفرنسا. وحسب إحصائيات 2005 كان عدد اللاجئين من (الجيل الأول) ما بين 12 إلى 15 مليون وصل منهم إلى أوروربا 6 مليون مهاجر.([20])

الهجرات المتفرقة: وتشمل الهجرات الشرعية وغير الشرعية. وتتعدد أسبابها (التعليم، العمل، تغيير الوضع الاجتماعي، أزمات البلدان الأصلية..)، أو هجرة العائلات إثر الحروب في بلدانهم (نكبة فلسطين 1948، الحرب الأهلية اللبنانية 1975).

هجرات اللجوء: وشملت مناطق النزاعات بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أُجبر أكثر من 68 مليون شخص على مغادرة ديارهم وذلك في جميع أنحاء العالم، نهاية عام 2017، كانت البلدان الرئيسة للاجئين هي سورية التي بلغ عدد لاجئيها 6.3 مليون نسمة، تليها أفغانستان بـ 2.6 مليون لاجئ، يليها جنوب السودان وميانمار والصومال.([21])

ويضاف إليها الهجرات الفردية في حالة اللاجئين السياسيين أو الإنسانيين الذين يغادرون بلدانهم نتيجة اضطهاد “سلطات استبدادية” أو عنف عام يمارس ضدهم مثل: قوانين تعسفية، اضطهاد مجتمعي أو ديني أو جنسي” وغيرها من العوامل التي تجعل الحياة في بلدانهم غير محتملة، وبشكل عام جرى فصل هذه الهجرات عن غيرها من أنماط الهجرة. وأشارت نظرية أنظمة الهجرة نحو نقطة أساسية، هي أن حركات الهجرة تنشأ عموماً نتيجة وجود صلات بين الدول المرسِلة والمستقبلة للمهاجرين، كالاستعمار والنفوذ السياسي والتجارة والاستثمار أو الروابط الثقافية.([22])

نتائج الهجرات وأثرها على المسلمين

تختلف النتائج في البلدان المستقبلة بحسب نوع الهجرات “أسبابها”، ودول المنشأ وخصوصية هذه الدول، وكذلك الإجراءات –الظروف والنظم القانونية– المطبقة على الفئات المختلفة من المهاجرين وغيرها. وتحدد هذه الاختلافات جملة كبيرة من الاستنتاجات -خصوصاً حول هجرات اليد العاملة الأكثف والأقدم- في حساب الفوائد والمخاطر:

الفوائد: جرى حصر الفوائد في حركة الاقتصاد، وتلبية الطلب للأيدي العاملة، التي شكلت قوة ديناميكية خلال السبعينيات والثمانينيات، وتأكدت صحة فعاليتها في التسعينيات، إذ بلغ عدد العمال المولودين في دول الاقتصاد المتقدم OECD وتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية، نسبة 20% ما بين عامي 2000 و2005 وشكلوا حوالي 15% في النمسا وألمانيا و12% في دول أوروربا الغربية .([23])

المخاطر: وسط كَمٍّ كبيرٍ من المخاطر يمكن الإشارة إلى أكثرها أهمية:

أولا: البطالة: هذه النسب المشار إليها أعلاه حول العمل لم تلغِ تضرر بعض العمال من ذوي المهارت المُتدّنية لأعمالهم من الدول المضيفة، الذين صاروا يلقون باللائمة على بلدانهم في استقبالها كمّاً كبيراً من الوافدين. أو وجود نسب كبيرة من العاطلين عن العمل وسط المهاجرين ككل، وغالباً ماتكون معدلاتها أكثر بالنسبة للمهاجرين الشرعيين مقارنة من معدلاتها بالنسبة للأجانب.

مشكلة البطالة في حالة الشباب المسلم تشكل أزمة مركبة تنعكس سلباً عليهم إذ يزيد انغلاقهم عن المجتمعات المضيفة ويعلو لديهم الشعور بالتمييز أو الرفض، رغم أنها لا تمثل تصوراً دقيقاً تجاه المجتمعات المستقبلة حسب دراسة معهد “بيرتلسمان ستيفتانغ” الألماني 24 آب/أغسطس 2017 التي طرحت سؤالاً “هل تقبل أن يكون جارك مُسلماً؟” لقياس تقبّل الأوروبيين التعايش مع المسلمين .([24])

ما تقدمه الدراسة أن المسلمين عموماً يواجهون رفضاً من قبل نحو خُمس السكان، ولا تعتبر نسبة عالية لتفسير الانكفاء، إذا ما أخذنا بالحسبان نمو التيارات الشعبوية وكذلك التطرف الإسلاموي وعدم وجود مقياس أو معيار لمستوى حِدّته.

الأمر الآخر أن معظم القادمين إلى أوروبا من الدول المسلمة، يحملون على نحو أو آخر تراكمات تاريخية ثقافية تجعل فقدان العمل بالنسبة لهم هو فقدان السيادة في الأسرة، فرب الأسرة مسؤول أمام الأولاد والزوجة عن تقديم المال اللازم لحياتهم، وكذلك لبقية أطراف العائلة الممتدة إلى بلدانهم الأصلية التي لا تكفي معها السياسات الأوروبية في الدعم المالي “المساعدات”، لبناء هذا التوازن على مستوى أرباب العائلات من جهة أولى. واقتصادية من جهة ثانية فالدافع لقدر كبير من الهجرات هو عدم الشعور بالأمان البشري الذي يكون نتيجة الفقر والتهميش وانعدام حصول المواطنين على حقوقهم الإنسانية وضعف الدول، ويرتبط هذا التخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي بتاريخ من الاستعمار وبالحالة الراهنة من عدم المساواة التي تسيطر على العالم أجمع، ويغذيه استمرار التفاوت بين الدول: فهذه الهجرات لم تساهم في تخفيف الفقر أو خفض حدوده، فالفقراء عموماً لا يمتلكون القدرة على الانتقال من بيئاتهم إلى بيئة مختلفة، ورغم الدور الكبير للتحويلات المالية المرسلة وأثرها في اقتصاد بعض الدول مثلاً: حصلت المغرب على 5,5 مليار دولار أمريكي ما يعادل 9,5 % جراء التحويلات المالية.([25])

ولكنها لا تحدّ من استمرار الاقتصاد غير المتكافئ بين الدول وبقاء دول العالم الإسلامي – ماعدا دول النفط- تابعة ومعتمدة على الدول القوية، وبالتالي استمرار تدفق المهاجرين بحثاً عن سبل أخرى للحياة، واستمرار تحميل المسؤولية للدول المتطورة عن حالة الفقر السائدة في مجتمعاتهم، ففي المِخيال الذي يعيشه طيف كبير من المسلمين لا يزال هاجس التاريخ (التفوق مقابل الانكسار) يأخذ منزلة كبيرة تغذيها رؤيتهم الخاصة بأن الإسلام قدّم بنية اقتصادية متماسكة لإنقاذ العالم من الفقر بعكس الدول الرأسمالية والليبرالية، التي تراكم الثروة على حساب البلدان المتخلفة، وهذا يعزز لديهم الالتفات إلى الدين والميل نحو هاجس (الأمة الإسلامية) لإنقاذ فقرائهم أولاً، وأن دول الغرب تشكل عقبة أساسية تجاه بنائها.

ثانياً: تشكل الأقليات العرقية: تُعرف الأقليات العرقية كمجموعة من الناس جرى تصنيفها على أنها مختلفة على أساس علامات فارقة في الأوضاع الاجتماعية أو في الشكل الظاهر (اختلاف المظهر، العرق، الأصل، الثقافة) أو المجموعات التي لديها درجة من الوعي الجماعي والشعور بأنها تؤلف مجتمعاً يرتكز على الاعتقاد بأنهم يشتركون في اللغة والدين والتاريخ والتجارب. وهذه الأقليات تظهر في مراحل لاحقة لعملية الهجرة والاستيطان الدائم، ويكون تصنيفها عموماً خاضعاً لتعريف الآخرين لهم: على أنهم فئات غير مرغوب فيها، وتعزلها الجماعات المسيطرة، وإن أشير إليها بالعنصرية أو الكراهية للأجانب. وكذلك تعرِّف الأقليات ذواتها: بالإشارة إلى وعي أعضاء مجموعتها بخصائصهم المشتركة، ويعزلون أنفسهم لأسباب اجتماعية أو ثقافية.

ونادراً ما يحتل الاختلاف العرقي أهمية سياسية حين يكون فقط مجرد ممارسات ثقافية لمجموعات مختلفة. ولكن إخضاع وضع الأقليات المسلمة للسياسات العامة له أثره في احتجاج هذه الأقليات على طريقة تعامل الدول المضيفة من الاقتصاد إلى الخلافات السياسية وصولاً إلى اختراق التعصب الديني لكتل الأقليات. ويمكن توضيحها من خلال الأمثلة الخاصة ببعض دول أوروبا.

اقتصادياً: شهدت الدولة الفرنسية نمو طبقة متوسطة جديدة من المهنيين ورجال الأعمال من الأقليات العرقية، وعرفت تحت مصطلح عامي (beurs) ويعني من أصول عربية. أدت احتجاجات الشباب ضد البطالة وضد قهر الشرطة والتفرقة العنصرية إلى أعمال شغب في ليون وباريس، وقد نظمت حركات مثل “sos” للاستغاثة من التفرقة العنصرية تحت شعار “فرنسا أفضل” وطالبت باندماج حقيقي في المجتمع الفرنسي ودعت إلى شكل جديد من المواطنة من خلال المشاركة، يركز على الإقامة بدلاً من الجنسية أو الأصل العرقي، ولكن بحلول التسعينيات فقدت هذه الحركات العلمانية الدعم والمساندة مع تزايد الاهتمام بالإسلام.

سياسياً: لعبت الخلافات السياسية دوراً كبيراً في وضع المسلمين، مثلاً كانت الهجرة سبباً كبيراً للتوتر بين الجزائر وفرنسا في عام 1973 بسبب اندلاع أعمال العنف التي تستهدف العرب في جنوب فرنسا، وبسبب منع الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان (1974- 1981) تجديد جوازات الإقامة وتراخيص العمل لمئات الآلاف من الجزائريين.

وكذلك عانت كل من تركيا وألمانيا من مشاكل مشابهة في محاولة ألمانيا الحدّ من تدفق المهاجرين الأتراك في السبعينيات والثمانينيات؛ وكانت إحدى مشكلاتها السياسية مع الأكراد الذين يقارب عددهم نحو مليوني فرد (ثلث المهاجرين الأتراك) فمع التطلعات الكردية إلى الاستقلال عن تركيا في الثمانينيات، تحولت ألمانيا بالنسبة لناشطين من حزب الـ p.k.k. إلى جبهة ثانية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها لوقف الشغب وترحيلها ناشطين من الحزب وبعضهم تمّ قتله في السجون التركية. وهدد زعيم الحزب “عبد الله أوجلان” بإرسال انتحاريين لضرب أهداف ألمانية رداً على وقوفها إلى جانب تركيا في قمعها للأكراد. ورغم حظر ألمانيا الحزب بقي مصدر خوف بالنسبة لها.([26])

غالباً ما يكون المهاجرون طرفاً في المشكلات السياسية بين الدول، وغالباً ما ينظر إليهم على أنهم غير موالين لهذه الدول التي يقيمون فيها، وهذا لا يقتصر على المسلمين في أوروبا، بل يمتد إلى الدول العربية المسلمة كحالة الفلسطينيين في الكويت أو اليمنيين في السعودية.

ازدياد العنف: أحد أهم نتائج الهجرات الإسلامية انتشار العنف الرمزي: (التمييز- العنصرية)، والفعلي (العمليات الإرهابية)؛ فكل منهما يغذي الآخر لدرجة تحويل العنف والخوف منه لرأسمال انتخابي لبعض السياسيين يستثمرون المشاعر المعادية للمسلمين، ويُستثمَر إسلاميون في هذا العداء لشحن عداء أكثر فتكاً.

فازدياد المخاوف من الأصوليين بعد امتداد العنف من الجزائر إلى هجمات بالقنابل على مترو باريس 1995، رسخ في الأذهان بأن المجتمع مُهدّد بسبب إجرام المهاجرين وبأن ذلك يقوض الهوية الفرنسية التي يكسب فيه اليمين نقاطاً قوية. وتعهدت حكومة اليمين المُنتخبة عام 2002 بخفض نسبة الهجرة، وتعزيز القانون والنظام وقد منع القانون الصادر في 2004 ارتداء الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية الواضحة في دوائر الدولة، الأمر الذي زاد السخط لدى الشباب المسلم ففي خريف 2005 شهدت فرنسا أعمال شغب جديدة.([27])

ليخرج الاثنان من منطق الوجود المشترك نحو مواجهة قاسية، ارتبطت حلولها بقدرة أوروبا على عزل العنف المرافق للتطرف الديني الذي صار أكثر تهديداً لها بعد أن نجح الجيل الجديد من منظمات الإرهاب في استقطاب الدعم من المهاجرين، ومن السكان ذوي الخلفية المهاجرة.

ولأن إيقاف عوامل المواجهة بين الطرفين لا يقوم على طرف دون الآخر، فإن تحقيقها يبدو صعباً حتى الآن، ويحتاج إلى جهد متواصل على المستويات كافة كي يجعل ما يعيشه المسلمون خارج بلدانهم لا يتعدى أزمة أي مهاجر من أي بلد إلى بلد آخر. فالبشر لا يمكن أن يكونوا مواطنين في العالم أكثر مما يكونون في بلدانهم، ولا يستطيع البشر الاجتماعيون أن يمتلكوا نشاطا جماعياً مثلما يمتلكون في عائلاتهم .([28])

وعدم قبول وضعهم كأقليات متفرقة موجودة على كتف عالم متطور، تجعل كثيرين منهم أكثر التحاماً بقضايا الدين وتصورات التاريخ، ليعيشوا ما عبّرت عنه “حنة أرندت” حالة “التشويش في حقوق الإنسان” أي: (إن مأزقهم ليس في أنهم غير متساوين أمام القانون، ولكن في عدم وجود قانون لهم). فهناك حوالي 25 مليون مسلم في 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.([29])

وهذه المعضلة لا يمكن حلها عبر طرق الاندماج وحدها، بل بمحاولة نظر المسلمين إلى هذا القانون على أنه يمثلّهم ويخصّهم. وكذلك لا يمكن حلها مع الخوف الذي ترسخ في دول الغرب من تهديد إسلامي مختلف يمتد من تهديد النسيج الاجتماعي للمجتمعات الأوروبية، إلى العنف والعمليات الإرهابية، وصولاً إلى الخشية على مستقبل دولهم من أسلمة قادمة تغيِّر ملامح بلدانهم من المجتمعات إلى السياسة.

مسلمو أوروبا واحتمالات الأسلمة

عوامل كثيرة ساهمت في تسليط الضوء على الوجود الإسلامي في الغرب و”مسلمي الغرب”، فظهورهم منذ نهاية القرن التاسع عشر في خلفية المشهد المدني الأوروبي كأقليات مذهبية، وإثنية لم يثر الاهتمام، وكذلك استقدام العمال بعد الحرب العالمية الثانية بالآلاف، وتشكيلهم جغرافيا دينية في أكثر من مكان، فبريطانيا استقدمت باكستانيين من جبال كشمير ومرتفعات بنغلادش، وفرنسا توجهت إلى مستعمراتها في شمال أفريقيا، وألمانيا استوردت عمالاً من جبال الأناضول التركية.([30])

جاءت الغالبية العظمى من هؤلاء المسلمين بحثاً عن عمل، وكانت هناك حاجة إليهم لأنهم يعملون في قطاعات يشار إليها عادةً باسم “difficult, dirty and dangerous” صعبة وقذرة وخطيرة. كل هذا لم يكن ليثير الاهتمام؟! قبل الاضطرابات التي شكلها التوتر المرافق للإرهاب الإسلاموي، ولكن منذ ثمانينيات القرن العشرين بدأ الغرب يُنظر إليهم لا على أنهم مهاجرون من دول إسلامية، بل على أنهم “مسلمون”، هذه النظرة التي لم تعد تحمل صفة التمييز فقط، بل الخشية والخوف من تهديد محتمل، وخصوصاً عقب أحداث سبتمر/أيلول2011 وتفجيرات مدريد مارس/آذار عام 2004 وما تلاها من عمليات إرهابية طاولت الكثير من بلدان أوروبا. هذه الأحداث جعلت الغرب يستفيق على جملة كبيرة من المعطيات الموجودة على أرضه ومنها:

ارتفاع أعداد المسلمين

الإحصائيات المؤكدة والدقيقة لأعداد المسلمين ومذاهبهم وطوائفهم المتنوعة، شكلت مؤشراً للخطر يتصاعد الاهتمام به، حيث صار تسليط الضوء على الأرقام والاحصائيات هاجساً بعد كثافة الهجرات في الفترة الأخيرة التي كانت نتيجة مباشرة للحرب الدائرة في أكثر من بلد، وفرار الأشخاص حفاظاً على أرواحهم والبحث عن أماكن آمنة للجوء.

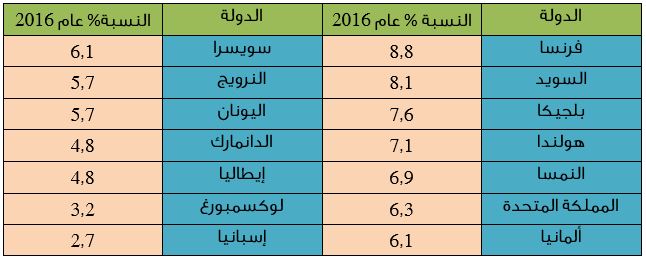

وقد وصلت الأرقام والإحصائيات التي يمكن تتبعها، وفقاً لبعض التقديرات والتقارير المقدّمة في السنوات الأخيرة حول أعداد المسلمين والبلدان التي قدموا منها، كما يلي.([31])

قنبلة ديمغرافية مُحتملة

وفقاً لآخر الدراسات، يمثل المسلمون أقلية في أوروبا بنسبة تقترب من 5% من عدد السكان، إلا أن هناك عدة دول أوروبية ترتفع بها تلك النسبة، ونشر Pew Research Centerفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 دراسة تناول فيها تزايد أعداد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي بعد أن كان حتى عام 2010 يقدر بـ 16 مليون مسلم، وصل العدد وفق تقديرات العامين الأخيرين إلى 25 مليون نسمة بسبب النزوح باستثناء روسيا، وبحسب تقريرPew عن نسب المسلمين، أن المسلمين يشكلون %4,9 من مجموع سكان أوروبا حتى عام 2016. وذلك حسب النسب التالية:

أدت هذه النسب عقب وصول ملايين طالبي اللجوء مؤخراً وغالبيتهم من المسلمين إلى اضطرابات سياسية نتيجة الخشية من تغيير ديموغرافي سوف يطاول أوروبا على مدى العقود التالية. فعوامل النمو لم تعد تقتصر على الهجرات، حيث وصل ما يقدر بنحو (2.5)مليون مسلم إلى أوروبا، لأسباب أخرى غير اللجوء، مثل العمل أو الدراسة، وحصل حوالي (1.3) مليون مسلم على حق اللجوء، ما يسمح لهم بالبقاء في أوروبا، وغالبية اللاجئين من العائلات الصغيرة في السن ولديهم عدد أطفال أكثر من الأوروبيين، أو من الشباب.

وفي قياس القدرة الإنجابية، وطبيعة الدين (المؤيدة للإنجاب) فإن هذه الأعداد ستشهد تزايداً مستمراً، ضمن دائرة التوقعات التي نشرها تقرير معهد Pew للأبحاث إذ توقَّع أن عددهم في العالم سيزيد بنحو (73%) بين عامي 2010 و2050، ليكون عام 2050 نقطة تحوّل في أعداد المسلمين وسيبلغ عددهم (2.76)مليار مسلم (2.92) مليار مسيحي في العالم، وإذا استمرت كلتا الديانتين في النمو بالمعدل ذاته، وفي حالات الزواج المختلط إذ الأبناء مسلمون، فسوف يكون عدد المسلمين أكبر.([32])

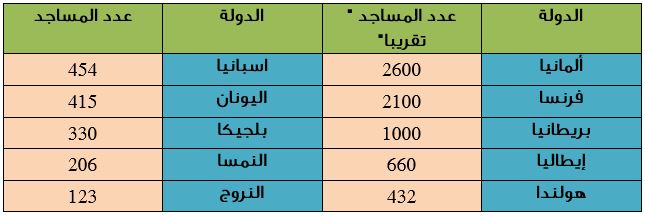

انتشار مظاهر الأسلمة

لقد شكل بروز المعالم الإسلامية كالمساجد والمدارس الدينية والحجاب وغيرها جزءاً مضافاً إلى شعور طيف كبير من الأوروبيين بخطر المسلمين، الذي أشعلته العمليات الإرهابية من جهة ومن جهة أخرى أنهم لا يثقون بقدرتهم على الاندماج! ماداموا متمسكين بالمعالم الدينية ويسعون إلى توسيع رقعتها أكثر. مثلاً المساجد بلغت أعدادها بشكل تقريبي عام 2017.([33])

مدارس التعليم الديني

الإحصائيات لمدارس التعليم الديني الإسلامية تعدُّ إحدى أكثر المسائل التي يمكن الاهتمام بها لما لها من ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد الأوروبية، فهي تمثّل معضلة تتعلّق، على نحو أو آخر، ببناء المجتمعات الحديثة المنبثقة عن مخرجات التنوير، وبمشكلة غياب الاندماج الاجتماعي للمهاجرين.

وقد وفر نمو الجاليات المسلمة المهاجرة والقلق من انتشار التطرف بين الشباب المسلم قوة دفع لبرامج التعليم الموحدة للمسلمين في جميع أنحاء أوروبا الغربية تقريباً. وتعالج هذه الناحية حالياً من خلال سياسات تعكس السياقات السياسية والثقافية الفريدة التي تحيط بالإسلام في بعض البلدان. بينما تفسح بعض البلدان في المجال للبرامج الإسلامية التي تنظمها الدولة إلى جانب برامج التعليم المسيحي والكاثوليكي والديني الأخرى في المدارس العامة، يختار بعضهم الآخر بدلاً من ذلك دعم المؤسسات الإسلامية الخاصة بقدرات سياسية ومالية مختلفة.

النظر إلى التعليم الإسلامي على أنه قضية أساسية يمكن أن يفتح نقاشات أوسع حول تحولات الهوية التي يمر بها كل من المسلمين والمجتمعات العلمانية المضيفة نتيجة المواجهة الغربية الإسلامية.

هل ستصبح أوروبا مسلمة؟

اختلف الباحثون حول أسلمة أوروبا، إذ عدَّ بعضهم أن التقارير والإحصائيات تعمل لصالح المسلمين! ونفى آخرون ذلك! ليزداد التناقض بين شعور الإسلامويين بالفخر، وشعور أبناء الغرب بالخطر أمام التحولات التي يمكن أن تطاول مجتمعاتهم، باعتبار أن المتغيرات الديموغرافية تشكل إحدى أهم أدوات تغيير موازين القوى، إضافة للتباين العقدي والحضاري القيمي بين العالمين الغربي والإسلامي، وما ستحمله تغيرات التركيبة السكانية معها من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية يتوقع أن تكون لصالح العالم الثالث لا سيما لصالح العالم الإسلامي على حساب العالم الصناعي الأول.([34])

ليبقى السؤال ما مقدار الحقيقة في كل ذلك؟ وهل يمكن أن تصبح أوروبا مسلمة؟ الجواب (نعم) ستصبح مسلمة! ولكن في المُتخيل الذي يحمله الإسلام السياسي، ويحاول تكريسه على نحو أو آخر بين مسلمي أوروبا، ويسنده من طرفه الآخر التيارات الشعبوية، وحالة الإسلام فوبيا التي عمّت دول الغرب.

أما في واقع الأمر فإن هذه “الأسلمة” هي كذبة موهومة لن تصبح حقيقة مهما جرت تغذيتها عبر شحن الأفراد دينياً، والمبالغة في الخيال باعتبارها تنفيذاً لوعد ديني ستؤدي في المستقبل إلى صراع ثقافي وسلوكي بين القيم الأوروبية التي تُعدُّ أساساً في دستور الاتحاد الأوروبي وبين الثقافة الإسلامية التي تُعدُّ تحدِّياً لهذه القيم.

هل يمكن قراءة المشهد بطريقة أخرى؟

أي قراءة للمشهد يجب ألا يغيب عنها وجود شريحة كبيرة من المهاجرين كانت أوروبا خياراً بالنسبة لها، ويمكن رصد اندماجهم من خلال بحثهم عن سبل عيش أفضل بالتعليم أو العمل، وفي معطيات مختلفة كزواج الشباب المسلمين من أوروبيات وتأسيسهم لأسر تتفاعل مع الطرفين، يحلمون بتغيير بنيوي اجتماعي وسياسي وثقافي قائم على النموذج الأوروبي، وكانت صورة الغرب في مِخيال المهاجرين هي رمز للعمل المنتج، والعلم المفيد والثروة، لقد كان إغراء الثقافة المدنية والنظام وحرية المرأة والمواطنة، حلماً لعدد من المهاجرين سواء كانت نخبة أم عامة.

ورغم أن وجودهم لا يلغي وجود من حملوا تصورات مختلفة بخصوص حملهم رسالتهم العالمية في هداية الناس بالسلم أو بالنار، ويعتقدون أنهم يعيدون دورة الزمن لتحقيق حلم الفاتحين، ولكنه يساهم بترتيب التصورات التي قد يتبناها الإسلاميون واليمينيون حول تصورات الأسلمة على قاعدة: تبيَّن أعداءك من غيرهم، وينبغي ألا يُنظر إلى النسبة الكبيرة من المسلمين على أنهم أعداء، والعمل على إدماجهم في المجتمعات الجديدة كضرورة جيوستراتيجية للطرفين معاً تمنع أن يكونوا أعداء في المستقبل.

إنَّ نفي الأسلمة المستقبلية المتخيلة التي تسود العالم اليوم (الاتحاد الأوروبي سيصبح جزءاً من أمة إسلامية)، هو نفي “قطعي” لاحتمال أن الشريعة الإسلامية سيجري تطبيقها تبعاً للأكثرية العددية، وكل مواطنيه سيكونون مسلمين أو يدفعون الجزية، وغيرها من تصورات مسرحية، وأن تطبيق الحدود التي وضعت للعقاب في الإسلام ستكون هي القانون المستقبلي لأوروبا؟ أو أن الغرب الخاوي من القيم الروحية والغارق في الملذّات سيستيقظ فجأة ويعرف طريقه إلى الله عبر الإسلام كما يصور الأمر دعاة إسلاميون عند تحوّل أي فرد للإسلام!

ولكنه ليس نفياً للتزايد الإسلامي وانتشار مظاهر الأسلمة وتصاعد مشاعر الخوف، نتيجة وجود الرافضين لقيم هذه الدول والخائفين من التذويب فيها، أو وجود جهاديين يحاولون تحقيق حلم “عقبة بن نافع وطارق بن زياد”، وهو ما التقطته التيارات الشعبوية لتنمّي خطاب العداء وتعمل على تأجيج الصراع ورفض المسلمين، التي تمثل استعادة للمكارثية السياسية مع تغير أحد قطبيها من الشيوعية إلى الإسلام.

وهذا ما تبينه الوقائع فالدول الأوروبية صارت تشهد عدداً من التظاهرات ضد الأسلمة كتظاهرة أنصار حركة “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” (بيغيدا) في دريسدن ألمانيا عام 2015، أو الجرائم الجنائية والاعتداءات على المسلمين التي وصلت إلى حرق المساجد، ومهاجمة المدارس كما حدث في بريطانيا مع بداية عام 2019، وغيرها من عوامل ودوافع الكراهية لتدخل أوروبا دوّامة من الصراعات الداخلية “المعلنة والخفية” التي تغذي بعضها بعضاً، فانتشار الكراهية يُنشّط الإرهاب والعكس كذلك من جهة أولى.

ومن جهة ثانية ليس نفياً لمتغيرات طاولت بعض الدول الأوروبية في مسألة الأمن التي تستبطن في أحد حدودها منع الحريات والحقوق، ليس فقط بشقها الديني المغاير التي دخلت مجالات الجدل الواسع مؤخراً، بل بعمومها كما حدث في فرنسا إثر قطع عنق معلم التاريخ “صامويل باتي” في أكتوبر 2020 والتوجّه الفرنسي نحو قانون الأمن الشامل ومخاطره على الديمقراطية ذاتها.([35])

المخاوف المحتملة بعيداً عن الوهم

إن ما قُدم سابقاً (الاحصائيات، الإسلام السياسي، النشاط الشعبوي) يضعنا أمام حرب يتنافس على ساحتها المسلمون المهاجرون والأوروبيون، ويدل على وجود مشكلات في قلب الواقع الأوروبي يجب الالتفات إليها، وتتجلّى في قلق الهوية والخطاب المعادي للآخر لدى طيف كبير من الأوروبيين، وتنامي النظرة السلبية للمسلمين التي وصلت في الغرب عموماً إلى (69%)، حسب تقريرPew لعام 2016، ولا ينفي حالة وجود ميول جهادية لدى بعض المسلمين الموجودين في أوروبا (تعزيز الإرهاب، ومحاولات فرض الشريعة)، أو سلوك سيئ صادر عن بعض اللاجئين المسلمين (الاعتداءات، الشغب)، نتيجة غياب الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، وقبل أن يجري حلّ كل هذا فإن الوضع قد يتطور إلى الأسوأ باتجاه تزايد الاحتقان! وليس باتجاه الأسلمة فهذه مسألة بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع.

لكن يمكن ضبط كل هذا وفقاً لخطط عملية، على قاعدة الابتعاد عن “الوهم” في إمكانية طرد جميع المسلمين من أوروبا، أو القضاء على الإسلام بطريقة أو بأخرى، أو “الوهم” المقابل حول أمة إسلامية عالمية. وانطلاقاً من الأمر الواقع، وتحول الإسلام الأوروبي إلى مسألة سياسية وثقافية وقيمية، يتخللها الكثير من التوتر، يصعب معه تقدير المشهد المستقبلي للغرب، ينبغي البحث عن “ممكنات” أخرى لوضع حلول، أساسها إعادة العمل على بنية الاندماج وآليتها:

أولاً: بدل التركيز على لغة الأرقام والإحصائيات، يجب التفكير بأن وجود مسلمين في أوروبا يعود إلى حقبة تاريخية بعيدة، وهناك أجيال منهم تنتمي إلى القيم الأوروبية إذ تماهت بالمجتمعات الغربية حدَّ الذوبان، فالمسلمون الشباب في تلك المجتمعات، ولا يطبقون الشريعة بأنماطها التقليدية، بل يفضلون الاستخدام الانتقائي، ويتجهون إلى ابتكار مفاهيم جديدة أكثر مرونة وعصرية حول أمور الدين الحلال والحرام، والصلاة، والفن، والعلاقة مع الجسد، والحب والموسيقى، ويعملون على توفير توافقات خاصة تؤهّلهم للعيش اليومي ضمن سياقات تجمع بين الدين والحداثة.

لقد بنوا “تسوية مؤقتة” إسلامية في حياتهم اليومية، استناداً إلى انتقائية تسمح لهم بالولوج إلى حياة عصرية دون التخلي عن الممارسات الدينية، وعن خصوصياتهم كمسلمين مؤمنين.([36]) فهؤلاء لا يريدون نشر الإسلام في أوساط غيرهم، كما أن الأوروبيين ليسوا جميعهم مسيحيّين مؤمنين يبغون تنصير المسلمين، وتزايد عدد المسلمين هو حالة طبيعية بسبب وجودهم في مجتمعات ذات معدل زيادات منخفض.

ثانياً: لا يمكن محاسبة المسلم كونه وُلد مسلماً أو النظر إليه على أنه سيئ، فهذا ينافي الحقوق الإنسانية كلها، ولا يمكن النظر إلى مسلمي أوروبا على أنهم كيان واحد متدين ومُتحد، واعتبار الهوية الدينية سبباً للتصنيف، فهناك من لم يعد يربطهم بالإسلام سوى الاسم فقط، واستثناؤهم صعب في الإحصائيات وفي الواقع نتيجة التوجُّس المتبادل، فهؤلاء لا يمكنهم التصريح بهذا لأنهم سيتعرضون للخطر من قبل المتشددين المسلمين، وكذلك لن يكون تصريحهم ذا جدوى عقب استعادة الطرفين للصور النمطية عن كل منهما، وهذا يعني العمل باتجاهين، باتجاه المواطنين الأوروبيين الذين ارتفع عندهم مصطلح “بلاد الغرب” المشحون أيديولوجياً بروح صراع الحضارات.([37]) والمواطنين المسلمين كي لا ينجرفوا خارج قيم المواطنة، وثقافة التّعايش والحوار، وتبديدها! مقابل أوهام الصراع أو احتمالات انتصار وخسارة.

ثالثاً: إن مناقشة أمر بخطورة ” أسلمة الغرب” تفترض الالتفات إلى الأثر الذي خلفته ممارسات الفصائل الجهادية خصوصاً داعش في الدول العربية الإسلامية قبل غيرها، وسقوط فكرة العمل الجاد على وجود خلافة إسلامية تجمع المسلمين وتعيد تطبيق الشريعة وحدودها، فالكثير فرّوا من بلدانهم، لتجنب العيش في “خلافة” تكفيرية.

وآخرون باتوا يترددون تجاه جعل الخلافة الإسلامية حلماً. مع ملاحظة أن هذا الحلم كان قائماً على الخلاص من الظلم وطلب العدل، وهذا ما يطلبه العديد من المهاجرين المسلمين في أوروربا الذين تحولوا إلى غيتوهات منعزلة تعاني مشكلات عديدة كالبطالة والفقر والتمييز ما يزيد من تعلقهم بالدين ويؤهل لوجود أنواع من المتشددين الخطرين في أوروبا، وهي تنتهك القانون ومن الممكن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، لتتحول الخشية الأكبر نحو التيارات الإسلاموية كالإخوان المسلمين والتيار السلفي وحزب التحرير من ناشطي الإيديولوجية الإسلامية الذين يبثون أفكار المغايرة والتكفير “لنصرة الدين”، ويغذون أوهام التاريخ والتأرجح بين الماضي والمستقبل وعدم النظر إلى الواقع. وهؤلاء يمكن العمل المضاد تجاههم في بناء مراكز “تنوير” وتفعيل نشاطها على مستوى المسلمين الأوروبيين.. إن هزيمة التوجهات الإسلاموية المرتبطة بأشكال العنف والتشدد والتكفير أو بمعاداة الديمقراطية وحقوق الإنسان أو باضطهاد المرأة لن تأتي من خارج دائرة المسلمين أنفسهم.

العلاقة بين مسلمي الغرب ودولهم الغربية من تضارب العقيدة والهوية وانعكاسه المباشر على وجودهم وحياتهم في الواقع، لا يمكن ترك حلولها للزمن باعتباره كفيلاً بإنتاج أجيال أكثر تكيفاً، إنما بتحليل آثار التعديلات التي تجريها التعاليم الإسلامية وقيمه في البيئات العلمانية والغربية، والعكس كذلك، للوصول إلى إيجاد قواعد التكيف والانسجام الإنساني، والتركيز على مشتركاته التي تقرها القوانين الأوروبية ولا تمنعها العقيدة، وهذا يحتاج لإيجاد قواعد اجتماع مشتركة يمكن تحقيقها، والعمل عليها من خلال الواقع وبعيداً عن مكنونات العقيدة وملحقاتها.

النتيجة

ما تمرّ به العلاقات البشرية من تضارب في الأفكار والعقائد، واختلال وسائل التعاطي والتكيف، تبقي على انقسام الناس إلى “غرباء” يفرض عليهم العيش المشترك على مضض، وترتفع بينهم الحواجز والمخاوف والتناقضات المسترسلة في الزمان، والخاضعة لما تمّ عبر التاريخ من تفكيك على أساس أديان، قوميات، طبقات، دول، أو لأسباب أخرى رافقت تطور البشرية وشكلتها على قاعدة (الأنا والآخر/نحن وهم) صار يستدعي التوصل إلى تسوية لا يُطالب فيها المسلم بالتخلي عن عقيدته، بل بإعمال التفكير للبحث عن المعقولية والعقلانية في هذه العقيدة نفسها، ليس انطلاقاً من كونها تشكل تحدٍّياً للقيم الغربية فقط، بل من الحاجة التي يفرضها تَغير الزمن على المسلمين أنفسهم. فإيجاد السبل للعيش معاً في هذا العالم يفترض استعادة القاعدة البسيطة القائمة على “التعاون الجماعي” الغائي، فهذا التعاون “وسيلة” رافقت نشوء البشرية “خلقاً أو تطوراً”، وساهم في نموها، وفي انتقال الإنسان من مرحلة البدائية إلى مرحلة الحضارة، ومنذ فُقد كوسيلة فَقدت المجتمعات توازنها البسيط، فهل تكون الحلول لاستعادة التوازن في تحويل التعاون إلى “غاية”؟

المصادر

[1] – يوفال نوح هراري. العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري. ترجمة: حسين العبري، صالح علي الفلاحي. بوك لاند. نسخة الكترونية.ط1. 2018. ص: 230

[2] – الغرابة و”الهوية المُقعَّرة”

www.mominoun.com/articles/الغرابة-والهوية-المقعرة-2281

[3]– محمد نور الدين أفاية. الغرب في المتخيل العربي. منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة ط1. 1996. ص:13

[4]– محمد عابد الجابري: مسألة الهويَّة: العروبة والإسلام والغرب. مركز دراسات الوحدة العربية. ط2: (1997) ص: 17

[5]– محمد نور الدين أفاية. الغرب في المتخيل العربي. منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة ط1. 1996. ص: 14

[6]– صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، تقديم د. صلاح قنصوه، ط2، 1999، ص: 60- 61

[7] – د.يوسف القرضاوي. في فقه الأقليات المسلمة. دار الشروق. ط1. 2002. ص: 20- 22

[8]– هارلمبس وهولبورن. سوسيولوجيا الثقافة والهوية. ترجمة:حاتم حميد محسن. دار كيوان. ط1. 2010. ص: 23

[9]– الإسلام والغرب بعيون فلسفية: من منظور تفكيكية جاك ديردا، محمد بكاي- مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 9 ديسمبر 2019. ص:5

[10] – برنار لويس. الهويات المتعددة للشرق الأوسط. ترجمة: حسن كامل بحري. دار الينابيع ط1. 2006 ص: 176

[11]– ومن الأحاديث الواردة في فتح رومية ما رواه الحاكم في المستدرك وغيره، عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل مدينة هرقل أولا ـ يعني القسطنطينية. صححه الذهبي في التلخيص، والألباني في السلسلة الصحيحة. تاريخ الإسلام في روما

https://islamstory.com/ar/artical/

[12] – نحن نعتقد أن هذين الحديثين رغم ضعف سندهما إنما كانت صناعة سياسية لتحقيق أهداف إمبراطورية حتى تحث المتدينين على المشاركة في تلك الحروب ليس إلا.

[13] – مرسيا الياد. أسطورة العود الأبدي. ترجمة: نهاد خياطة. دار طلاس ط1. 1987 ص: 253

[14] – ماثيو كار: الدين والدم إبادة شعب الأندلس. ترجمة مصطفى قاسم. هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. دار كلمة، ط1: 2013 . ص: 12- 17

[15] – صالح كولن: سلاطين الدولة العثمانية، دار النيل للطباعة والنشر. ط1:(2014). ص: 105

[16] – ديبا كومار. فوبيا الإسلام والسياسة الإمبريالية.ترجمة أماني فهمي.المركز القومي للترجمة.ط1. 2015. ص: 30- 35

[17] كارين أرمسترونغ. حقول الدم الدين وتاريخ العنف. ترجمة أسامة غاوجي. الشبكة العربية للأبحاث والنشر. ط1. 2016 . ص: 325- 327

[18] – ستيفن كاستلز، مارك ميللر. عصر الهجرة. ترجمة: منى الدروبي.المركز القومي للترجمة.ط1. 2013. ص: 73 – 75

[19] – MUSLIMS IN THE EUROPEAN UNION DISCRIMINATION AND ISLAMOPHOBIA EUMC 2006 p:30

[20] – ستيفن كاستلز، مارك ميللر. عصر الهجرة. ص:374

[21] – رحلات الهجرة.. ماهي سبل المهاجرين إلى أوروبا؟

www.infomigrants.net/ar/post/15344/رحلات-الهجرة-ماهي-سبل-المهاجرين-إلى-أوروبا

[22] – ستيفن كاستلز، مارك ميللر. عصر الهجرة. ص: 88 -90

[23] – International Migration Outlook ( OECD 2007)p : 63

[24] – المسلمون في أوروبا: “اندماج أكثر ولكن دون قبول مجتمعي؟”

[25] – ستيفن كاستلز، مارك ميللر. عصر الهجرة. ص: 376

[26] – محمد عبد العزيز. عبدالله أوجلان: من العمل العسكري إلى الكفاح السياسي على الساحة الأوروبية. كتاب الكتروني. ص: 83 books.google.fr ›

[27] – ستيفن كاستلز، مارك ميللر. عصر الهجرة. ص: 573 – 376

[28] – حنّة أرندت. الوضع البشري. ترجمة: هادية العرقي. دار الجداول، مؤسسة مؤمنون بلا حدود ص:62

[29] – Muslims in Europe: The Construction of a “Problem” | OpenMind

www.bbvaopenmind.com › articles › muslims-in-europ…

[30] – المسلمون يغيّرون ديموغرافية مجتمعات أوروبا وأميركا

elaph.com › Web › News › 2019/02

[31]– ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

www.dw.com › ملف-صور-المسلمون-..

[32]ـ 5facts about the Muslim population in Europe

www.pewresearch.org › fact-tank › 2017/11/29 › 5-fac…

[33] – Mosque Look in Europe

https://archive.islamonline.net/6100

[34] – مخاوف الغرب من تنامي التركيبة السكانية للعالم الإسلامي

[35] – مظاهرات للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة في باريس ومدن …

[36] – الإسلام في أوروبا: قلق متبادل على الهوية

alarab.co.uk › الإسلام-في-أوروبا-قل..

[37] – كارهو الإسلام في ألمانيا والغرب…حجج شعبوية وتنبؤات عبثية

ar.qantara.de › content › الكتاب-الأل..